إلقاء القبض على المخيلة والإبداع والفكر الحر!

رامي الريس (النهار)

14 نوفمبر 2015

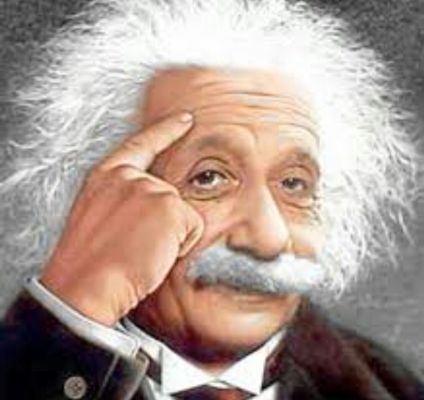

في عددها الصادر صباح السبت 31 تشرين الأول 2015، خصصت صحيفة “نيويورك تايمس” الأميركيّة مساحة واسعة للتذكير بمرور مئة سنة على نظريّة النسبيّة التي أطلقها المفكر الشهير ألبرت أينشتاين (1879-1955) والتي ولدّت تحوّلاً كبيراً في مفاهيم الفيزياء والعلوم عموماً.

من غير المعقول أن يفكر المواطن العربي في سبل تطوير نظريّات فكريّة أو فلسفيّة جديدة في الوقت الذي تتساقط فيه القذائف وتندلع النيران ويعلو أزيز الرصاص. لكن هذا ليس السبب الوحيد لغياب الإهتمام بالعلوم في العالم العربي، فحتى أثناء حقبات “الإستقرار” الإصطناعي التي تدّعي الأنظمة الديكتاتوريّة أنها قدّمته لشعوبها، لم تشهد المنطقة العربيّة “فتوحات” علميّة تُذكر، باستثناء بعض التجارب الفرديّة التي وجدت فضاءها الفكري في أوروبا والغرب.

فتلك الأنظمة أحبطت إبداعات مجتمعاتها، ودهست أحلام شبابها، وقمعت حريّة الرأي، وحتى حريّة التفكير، وتالياً حريّة التعبير. تلك الأنظمة، ألبست طلبة المدارس، منذ نعومة أظفارهم وتفتحهم على الحياة، اللباس العسكري الكاكي اللون، وزرعت في عقولهم صورة القائد والزعيم الخالد، ووجّهت تفكيرهم نحو تمجيد الحزب الحاكم على أنه الحزب المخلص الذي يمتلك الحقيقة المطلقة، ودفعت بهم للركون إلى اقتناعاتٍ راسخة بالتخلي “طوعاً” عن التفكير الحر والنقد البنّاء ومراكمة المعارف الثقافية سوى تلك التي ترسم خطوطها وحدودها بعناية السلطة الديكتاتورية، لا بل التوتاليتارية، فخرّجت تباعاً الأجيال “المنمطة” الفاقدة كل أشكال الحس النقدي والإبداعي.

أبدع فاتسلاف هافل (1936-2011)، أوّل رئيس لتشيكيا بعد انفصالها السلمي (بعكس الإنهيار والإنفراط والتداعي المذهبي الذي تشهده راهناً دول المشرق العربي) عن سلوفاكيا في وصف الحال السياسية والمجتمعيّة في ظل الأنظمة السلطوية، وقد جُمعت مقالاته التي كتبها خلف القضبان في كتابٍ قيّم حمل عنوان إحداها، “قوّة الضعفاء”، تحدث فيه بكثير من الدقة عن التدمير المنهجي الذي تمارسه الأنظمة العسكرية القمعية لنفوس مواطنيها وعقولهم، فتعتقلهم في سجنٍ كبير حدوده الوطن بأكمله.

التقرير الذي نشرته “نيويورك تايمس” يصل إلى خلاصاتٍ واستنتاجات مفادها أن الإبداع يرتكز على المخيلة، ويستعيد جزءاً من سيرة أينشتاين ولا سيّما عند فراره من مدرسته في ألمانيا في سن السادسة عشرة كتعبير عن عدم تقبله أساليب التدريس والتلقين فيها وذهابه إلى مدرسة أخرى في إحدى البلدات السويسرية التي كانت تطبّق النظم التعليميّة التي رسمها جوهان هاينرخ بيستالوزي (1746-1827) وقوامها التعلم “بالعقل واليد والقلب”، ما مثّل المقاربة الرومنطيقيّة في مقاربته، ولا تزال حتى يومنا هذا مجموعة من المدارس السويسرية تعتمد مقترحاته الفكريّة لتشجيع الإبداع وتخصيب المخيلة والإبتعاد عن الأساليب التعليميّة التقليديّة الجامدة المرتكزة على الإستظهار الأعمى والتكرار الببغائي!

فأين عالمنا العربي اليوم من كل هذه المقاربات إذا كان مجموع ما يُنشر من دراسات فيه أقل مما يُنشر في جامعة هارفرد وحدها؟ وماذا يمكن المرء أن يتوقع إذا كان القسم الأكبر من الموازنات الحكوميّة فيه يُخصص للإنفاق العسكري في حين لا تحظى موازنات البحث العلمي بموازناتٍ تُذكر؟ وأيّ واقع نعيشه عندما نرى ما يُسمّى “مراكز دراساتٍ” تفرّخ يميناً ويساراً خدمةً لبوقٍ حزبي من هنا أو هناك، وليس فيها ما يمّتُ بصلةٍ إلى الأبحاث العلميّة والأكاديميّة؟ استطراداً، ماذا سيكون واقع الأجيال السوريّة والفلسطينيّة والعراقيّة والليبيّة التي أجبرتها الحروب والنزاعات المسلحة على مغادرة مقاعد الدراسة عنوةً؟ وماذا ستكون مرتكزات تكوينها الفكري والثقافي والنفسي سوى التطرف والحقد والكراهيّة والإنغلاق والتزمّت؟

محو الأميّة ومكافحة الفقر يتطلبان سياسات واعية تصدر عن هيئات حكوميّة تملك رؤية ونضجاً وإنفتاحاً لتلافي إنزلاق المنطقة العربيّة نحو المزيد من التشرذم والإنهيار والإضمحلال والظلام والتطرف. رويداً رويداً، تُقفَل المنافذ القليلة المتبقية في هذه المنطقة، وتضيق المساحات والهوامش والفضاءات المشتركة والمضيئة، فتسقط التعدديّة لصالح الأحاديّة والتقدم لصالح التخلف والمعرفة لصالح الجهل.

يا لها أيّاماً سوداء قاتمة بكل ما للكلمة من معنى!

عن أمل جنبلاط المتجدد: لبنان يستحق النضال

عن أمل جنبلاط المتجدد: لبنان يستحق النضال

صحافيون أم عرّافون!

صحافيون أم عرّافون!

ماذا يجري داخل أروقة بيت الكتائب المركزي؟

ماذا يجري داخل أروقة بيت الكتائب المركزي؟

عن الخرائط التي تُرسم والإتفاقات التي تتساقط!

عن الخرائط التي تُرسم والإتفاقات التي تتساقط!

“الإنحراف في الحياة”/ بقلم كمال جنبلاط

“الإنحراف في الحياة”/ بقلم كمال جنبلاط

هاشتاغ #صار_الوقت يحل أولاً في حلقة جنبلاط

هاشتاغ #صار_الوقت يحل أولاً في حلقة جنبلاط

طاولة نقاش عن أزمة الصحافة في جامعة AUST

طاولة نقاش عن أزمة الصحافة في جامعة AUST

عبدالله: ليظهر لنا وزير مكافحة الفساد حرصه في صفقات البواخر والفيول

عبدالله: ليظهر لنا وزير مكافحة الفساد حرصه في صفقات البواخر والفيول

عبدالله: غريب أمر وزارة مكافحة الفساد!

عبدالله: غريب أمر وزارة مكافحة الفساد!

Comment to Uri Avnery: How Sad What Is Looming Ahead

Comment to Uri Avnery: How Sad What Is Looming Ahead

“Not Enough!”

“Not Enough!”

… لمن لم يقرأ يوسف البعيني/ بقلم وسام شيّا

… لمن لم يقرأ يوسف البعيني/ بقلم وسام شيّا

كمال جنبلاط في مولده الأول بعد المائة: تعاليمه وأفكاره ما زالت الحلّ/بقلم عزيز المتني

كمال جنبلاط في مولده الأول بعد المائة: تعاليمه وأفكاره ما زالت الحلّ/بقلم عزيز المتني

رئيس حزب/ وليس (… سابقاً)/ بقلم د. خليل احمد خليل

رئيس حزب/ وليس (… سابقاً)/ بقلم د. خليل احمد خليل

التوازن السياسي في لبنان

التوازن السياسي في لبنان

لبنان… مشاريع انقلابية مؤجلة

لبنان… مشاريع انقلابية مؤجلة

جنبلاط وحَمَلة أختام الكاوتشوك

جنبلاط وحَمَلة أختام الكاوتشوك

Le Liban est un symbole de tolérance

Le Liban est un symbole de tolérance

Our Automated Future

Our Automated Future

The True Origins of ISIS

The True Origins of ISIS

Les Misérables vs. Macron

Les Misérables vs. Macron

عذراً أيها المعلم/ بقلم مهج شعبان

عذراً أيها المعلم/ بقلم مهج شعبان

رساله الى المعلم / بقلم ابو عاصم

رساله الى المعلم / بقلم ابو عاصم

إلى روح القائد والمعلم كمال جنبلاط/ بقلم أنور الدبيسي

إلى روح القائد والمعلم كمال جنبلاط/ بقلم أنور الدبيسي

أسرار وعناوين الصحف ليوم الجمعة 14 كانون الاول 2018

أسرار وعناوين الصحف ليوم الجمعة 14 كانون الاول 2018